Aide à domicile habilitée à accompagner des actes essentiels (toilette et hygiène, habillement…), l'auxiliaire de vie sociale est un maillon essentiel du maintien de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap. Quels diplômes, quelles qualités, quels coûts et aides pour trouver l’auxiliaire qui vous convient ?

Qu’est-ce qu’un(e) auxiliaire de vie ?

Définition et rôle de l’auxiliaire de vie

L’auxiliaire de vie, parfois appelé(e) auxiliaire de vie sociale (AVS) est un(e) professionnel(le) de l’aide à domicile qui a pour mission d’accompagner, d’aider et de soutenir des personnes en perte d’autonomie :

- personnes âgées,

- personnes en situation de handicap,

- personnes malades.

Cette aide s’étend jusqu’aux actes dits « essentiels » : toilette, habillement, hygiène...

Maintien à domicile

Services à domicile, adaptation du logement, aides financières : des conseils concrets pour rester vivre chez soi le plus longtemps possible en toute sécurité !

Le + : Un guide pratique offert !

Quelles différences entre auxiliaire de vie, aide à domicile, aide-ménagère… ?

L’auxiliaire de vie n’est pas le (ou la) seul(e) professionnel(le) à qui faire appel pour aider une personne âgée ou en situation de handicap. Il en existe d’autres comme l’aide-ménagère ou l’aide à domicile.

Ce qui les différencie ?

- l’étendue des services possibles : seul l’auxiliaire de vie peut aider dans les actes essentiels (et assez intimes…), alors que l’aide à domicile ou l’aide-ménagère interviennent sur des tâches pratiques uniquement (ménage, linge, courses, préparation des repas…),

- la formation : devenir auxiliaire de vie passe par l’obtention d’un diplôme, titre ou certification précis.

C’est donc une aide à domicile spécialisée dans l’accompagnement de personnes en perte d’autonomie.

Quelles tâches peut-on confier (ou non) à un auxiliaire de vie ?

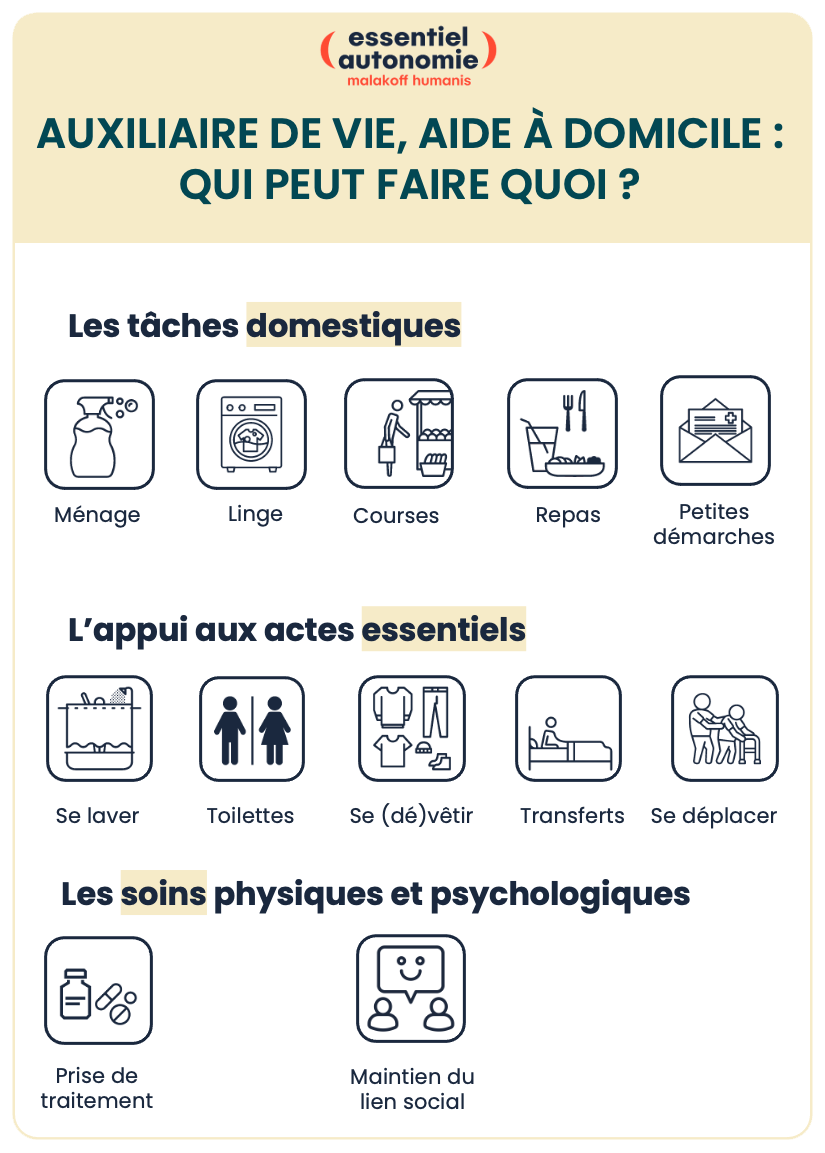

Dans la vie quotidienne, il existe : 1/ Les tâches domestiques : ménage, linge, courses, repas, petites démarches. 2/ L'appui aux actes essentiels : se laver, les toilettes, se vêtir ou se dévêtir, les transferts, se déplacer. 3/ Les soins physiques et psychologiques : prise de traitement, maintien du lien social.

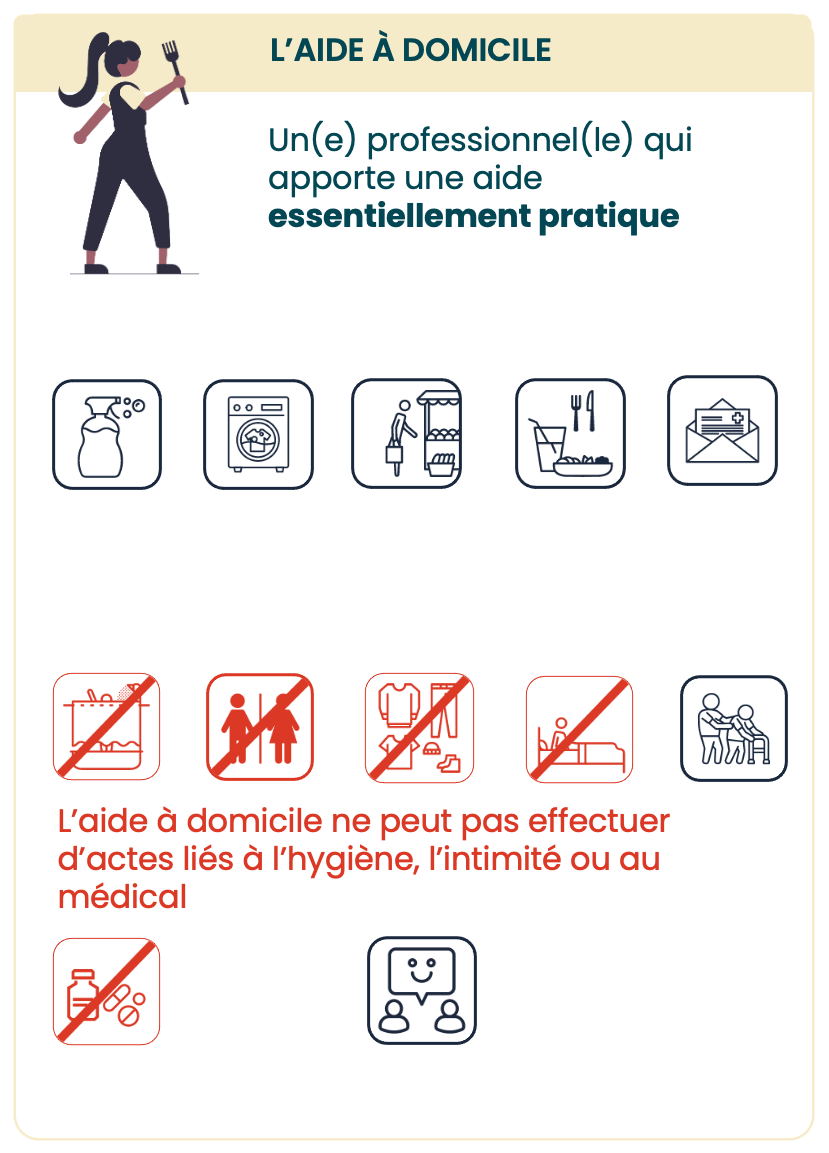

L'aide à domicile est une professionnelle qui apporte une aide pratique. Elle peut : 1/Assurer le ménage du lieu de vie. 2/ Assurer les “petites” courses (moins de 5 kg, faisables à pied), préparer le repas et aider à le prendre. 3/ Effectuer de petites démarches (courrier, prise de rendez-vous…). 4/ Accompagner dans de petits déplacements. Elle ne peut pas : 1/ Assurer un gros entretien du lieux de vie et des extérieurs. 2/ Faire les courses importantes. 3/ Faire la toilette, appliquer des crèmes, aider à se (dé)vêtir. 4/ Préparer, administrer ou inciter la prise des médicaments, effectuer des gestes médicaux. 5/ Effectuer toute démarche liée à l’argent. 6/ Effectuer les transferts importants sauf si la personne dispose d’une aide technique adaptée (fauteuil, lève-malade…).

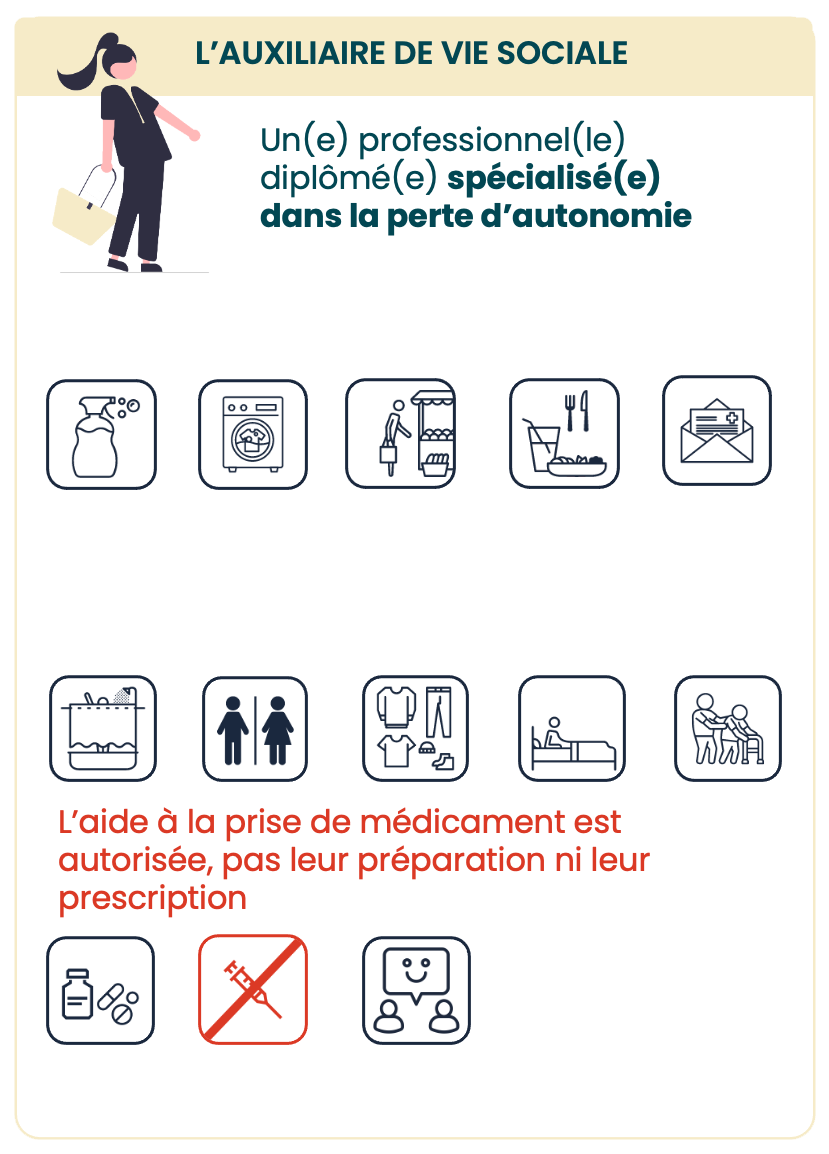

L'auxiliaire de vie sociale est un(e) professionnel(le) diplômé(e) spécialisé(e) dans la perte d'autonomie. L'auxiliaire de vie sociale peut effectuer tout ce que fait une aide à domicile, plus : 1/ faire la toilette,<br>mettre et retirer les protections, retirer (mais pas enfiler) les bandes ou bas de contention…, appliquer des crèmes, aider à se (dé)vêtir. 2/ inciter (et vérifier) à la prise des médicaments dans un pilulier déjà préparé

Les tâches autorisées

L’aide aux actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, habillage, repas)

L'auxiliaire de vie est habilité à accompagner une personne en perte d’autonomie dans la réalisation de ce qu’on appelle les AVQ (Activités de la vie quotidienne). Elles sont au nombre de 6 et sont constitutives de l’autonomie d’une personne.

Concrètement, l’auxiliaire de vie va pouvoir aider à :

- se déplacer pour se rendre à des rendez-vous,

- effectuer des transferts (s’asseoir, se coucher, se relever, changer de position pour éviter les escarres…), avec ou sans matériel médical,

- s’habiller, se déshabiller, changer des protections ou des bas de contention…,

- se nourrir (en faisant les courses, préparant le repas, aidant à porter les aliments à la bouche…),

- aller aux toilettes,

- et assurer son hygiène (se laver).

Pour ces soins non-médicaux, mais essentiels, lorsqu’une personne n’est plus en mesure de les effectuer toute seule, on parle de “nursing”.

L’aide pratique aux tâches domestiques

Tout comme une aide à domicile, l’auxiliaire de vie va aussi aider pour :

- l’entretien du logement,

- le linge,

- les courses,

- la préparation des repas,

- les démarches administratives simples.

Le maintien du lien social

Ce n’est pas la partie la plus visible de l’accompagnement offert par un(e) auxiliaire de vie, elle est pourtant essentielle : donner la possibilité à une personne âgée ou en situation de handicap de sortir, de rencontrer du monde, de participer à des activités… C’est essentiel pour préserver son autonomie. Et cela fait partie des attributions de l’auxiliaire de vie.

Les tâches interdites

À l’inverse, un(e) auxiliaire de vie sociale ne peut pas effectuer un certain nombre d’actes.

Les actes médicaux

L'auxiliaire de vie n’a pas reçu de formation médicale, ce n’est pas un soignant, et il ne peut pas s’y substituer !

Très concrètement, un(e) auxiliaire de vie :

- peut rappeler à la personne qu’il ou elle doit prendre son traitement, et vérifier qu’elle le prend bien,

- ne peut pas administrer le traitement, ni préparer le pilulier ou les doses.

De même, pour des actes para-médicaux, on ne peut pas lui demander de les effectuer :

- lorsqu’ils sont trop complexes, ou que la personne aidée ne dispose pas du matériel nécessaire (fauteuil roulant, lève-personne dans le cas des transferts, par exemple…),

- lorsqu’ils nécessitent un savoir-faire médical : retirer des bas de conception est ainsi autorisé, les enfiler ne l’est pas…

La gestion administrative et financière complexe

S’il peut effectuer de petites démarches simples pour la personne aidée (aider à rédiger un courrier ou à remplir un dossier, prendre un rendez-vous), l’auxiliaire de vie n’a pas vocation :

- à s’occuper de ses finances (faire des retraits, des virements…),

- à faire des demandes officielles en son nom.

Les tâches ménagères pénibles ou dangereuses

C’est du bon sens, mais ça ne coûte rien de le rappeler : l’auxiliaire de vie, comme tout employé ou prestataire de service, doit pouvoir faire son travail sans compromettre sa sécurité.

Cela interdit donc :

- les courses trop importantes (plus de 5 kg),

- le ménage dans des zones en hauteur ou difficilement accessibles,

- l’entretien des extérieurs (jardin, terrasse, dépendance…).

Pour en savoir plus : L’aide à domicile : ce qu’on peut lui demander

Combien coûte un auxiliaire de vie et comment le rémunérer ?

Le salaire moyen d’un auxiliaire de vie

Rémunéré en moyenne 5 % au-dessus du Smic, un auxiliaire de vie peut prétendre à un salaire d’environ :

- 12,5 € bruts par heure,

- soit 9,9 € nets par heure (Sur la base du Smic revalorisé en novembre 2024).

Des écarts importants selon la région, le diplôme, et les responsabilités

Dans les faits, les salaires estimés par les sites spécialisés (comme France Emploi Domicile, Talent.com, Le Figaro Emploi…) présentent des différences importantes avec ce salaire moyen, avec des rémunérations allant de 1 200 à 1 800 € net par mois.

Ce qui explique ces différences ?

- le mode d’emploi de l’auxiliaire de vie, plus intéressant financièrement en emploi direct (particulier employeur) qu’en mode prestataire ou mandataire,

- l’expérience et l’ancienneté, valorisées par certaines entreprises prestataires et certaines conventions collectives, comme celle de la branche de l'aide, accompagnement, soins et services à domicile (Bad)

- le niveau de diplôme, le DEAES ou le bac pro Sapat étant particulièrement recherchés,

- la nature de l’accompagnement, une dépendance plus importante et une aide plus lourde entraînant une rémunération plus élevée,

- la localisation, enfin : les salaires sont plus élevés dans les grandes villes, et dans des régions comme l’Ile-de-France, la Bretagne, la Côte d’Azur et Rhône-Alpes.

Bon à savoir :

France Emploi Domicile a conçu une carte interactive permettant de connaître le salaire horaire moyen par département.

Voir la carte

Les charges et modes de paiements : combien vous coûte le recours à un(e) auxiliaire de vie ?

Les charges à ajouter au salaire

Si vous choisissez le mode prestataire ou mandataire, pas de souci : les charges sont calculées par l’entreprise ou l’association qui gère pour vous la relation contractuelle avec l’auxiliaire de vie.

Si vous optez pour l’emploi direct, la donne est différente : c’est à vous de déclarer et payer les charges en tant qu’employeur. Comment ?

- Définir le salaire horaire net de l’auxiliaire de vie. Par exemple : 10 € ;

- En déduire le salaire mensuel : salaire horaire x nombre d’heures travaillées dans la semaine x 52 semaines / 12 mois. Par exemple avec 12h de travail hebdomadaires : 10 € x 12h x 52 semaines / 12 mois = 520 € nets mensuels ;

- Y ajouter les charges salariales et patronales (80 % environ du salaire) ainsi que 10 % de majoration pour les congés payés. Dans notre exemple, 440,70 € de charges à ajouter, soit 960,70 € au total de salaire chargé.

Bon à savoir :

L’URSSAF propose un calculateur interactif des charges et des exonérations pour estimer le coût réel d’un emploi à domicile selon votre situation, en passant par le Cesu.

Accéder au calculateur

Les modes de paiement

Pour verser son salaire à l’auxiliaire de vie sociale, plusieurs solutions :

- sur facture du service prestataire (qui rémunère directement votre auxiliaire de vie),

- en virement directement (service mandataire ou emploi direct), en effectuant les déclarations à part,

- via le Cesu (Chèque emploi service universel), sans doute la façon la plus sûre et la plus pratique de gérer la rémunération et la déclaration des charges.

Les aides et exonérations : comment faire baisser la facture ?

Les aides possibles

Faciliter le recours aux aides à domicile, c’est l’un des principaux objectifs des aides financières accordées aux personnes en perte d’autonomie.

Selon votre situation, vous pourrez donc recourir :

- à l’Apa à domicile pour les personnes âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie,

- à la PCH “aide humaine” pour les personnes en situation de handicap,

- à l’AEEH pour les parents d’un enfant en situation de handicap.

Dans les faits, leur fonctionnement est assez similaire : en fonction de l’évaluation de votre situation, et du niveau de besoin d’aide estimé, elles financent un certain nombre d’heures d’un(e) auxiliaire de vie à vos côtés.

Les exonérations de charges et crédits d’impôts

Tous les particuliers employeurs bénéficient :

- d’un crédit d’impôt de 50 % des dépenses annuelles d’aides à domicile,

- d’une déduction forfaitaire de 2 € de charges patronales par heure déclarée.

Cette exonération de charges est même totale si :

- vous avez plus de 70 ans, ou 62 ans ou plus et avez recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie,

- vous bénéficiez de l’Apa, de la PCH, de l’ACTP (Allocation compensatrice tierce personne) ou d’une MTP (Majoration pour tierce personne),

- avec un enfant à charge, vous êtes bénéficiaire du complément de l’Allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH), ou il bénéficie de la prestation de compensation du handicap (PCH), ou il présente un taux d’invalidité supérieur à 80 %,

- vous êtes titulaire d’une carte d’invalidité à 80 % ou de la Carte mobilité inclusion invalidité en cours de validité.

Pour en savoir plus : Le crédit d’impôt pour les aides à domicile

Où et comment trouver un(e) auxiliaire de vie ?

En mode prestataire ou mandataire

Si vous souhaitez faire gérer de bout en bout la relation avec l’auxiliaire de vie (mode prestataire), ou simplement la partie contractuelle (mode mandataire), vous pouvez vous référer à l’annuaire gouvernemental des services autonomie à domicile.

Il permet une recherche par ville des entreprises ou associations locales, ainsi que les grands acteurs nationaux, entreprises (O2, OuiCare, Shiva, Axeo Services…), ou associations (ADMR, Una, Familles Rurales).

En emploi direct

Bouche-à-oreille, petites annonces locales… Tous les moyens sont bons, mais sachez que vous pouvez aussi faciliter votre recherche d’un(e) auxiliaire de vie en emploi direct :

- sur le site des particuliers employeurs de France Travail (ex-Pôle Emploi),

- sur l’annuaire des partenaires du Cesu,

- sur des annuaires spécialisés comme Seniors à votre service, Brigad, France Emploi Domicile, Yoopies, Flavi, ou OuiHelp.

Quels critères de recrutement ?

Le diplôme

L'auxiliaire de vie se distingue notamment d’une aide à domicile “classique” par son diplôme ou titre professionnel. Il ou elle doit être titulaire :

- du DE AVS (Diplôme d'État Auxiliaire de vie sociale),

- du DE AES (Diplôme d’État Accompagnement éducatif et social),

- du TP ADVF (Titre professionnel Assistant(e) de vie aux familles),

- de la MC AD (Mention complémentaire Aide à domicile),

- du CAPa SAPVER (CAP Agricole services aux personnes et vente en milieu rural),

- d’un Bac Pro ASSP (Accompagnement, soins et services à la personne) ou SAPAT (Services aux personnes et aux territoires),

- d’une certification Auxiliaire de gérontologie ou Assistant(e) de vie dépendance.

Pour aller plus loin : Les différents diplômes et formations de l’aide à la personne

L’expérience et les compétences

Le diplôme est un pré-requis, mais il ne fait pas tout : le savoir-faire dans ce métier exigeant s’acquiert (et se prouve) “sur le terrain”.

Être auxiliaire de vie nécessite :

- une force physique et une solidité psychologique pour faire face à des tâches et des situations parfois difficiles,

- une vraie polyvalence et une grande faculté d’organisation car les missions sont très variées… et les imprévus nombreux,

- une bonne connaissance des difficultés liées à l’âge, au handicap, à la (petite) enfance selon les cas,

- un “vernis” médical et un bon sens de l’observation, pour être capable de repérer un changement de santé ou d’humeur, d’effectuer les gestes de premiers secours si besoin, et de faire le lien avec le personnel soignant.

Le savoir-être

Aide à domicile en général, et auxiliaire de vie en particulier sont des métiers de contact. Les qualités relationnelles sont donc essentielles, pour se faire accepter par la personne aidée, et offrir un accompagnement de qualité :

- l’écoute,

- l’empathie et la patience,

- la “positivité” et le dynamisme,

- la ponctualité.

Car l’enjeu est bien là : repérer les besoins de la personne, l’aider mais en la stimulant (faire avec, mais pas à sa place), et créer une relation de confiance pour préserver au maximum l’autonomie et la dignité de la personne.

Pour aller plus loin : Mon proche refuse d’être aidé, comment faire ?