Pas nécessaires, trop contraignants, intrusifs, stigmatisants : souvent les personnes âgées refusent les aides à domicile et les soins qu’on leur propose. Pourquoi ? Comment surmonter leurs réticences sans leur forcer la main ? Petit guide du “refus d’aide” pour les proches aidants.

Votre proche aurait bien besoin qu’on mette en place un ou des services à domicile. Quelques heures de ménage, des repas préparés, ou des soins plus conséquents : cela l’aiderait au quotidien… et ça vous offrirait à vous, aidant(e), quelques plages de répit.

Problème : il (ou elle) ne veut pas en entendre parler ! Ce refus d’aide et/ou de soins est un phénomène très répandu. Comment lui faire entendre raison ?

Refus d’aide, refus de soins : de quoi s'agit-il ?

Le refus de soins : un droit encadré par la loi

Depuis la loi du 4 mars 2002, dite “loi Kouchner”, une personne a le droit de refuser les soins médicaux qui lui sont proposés.

Ce droit s’exerce sous certaines conditions, et avec certaines limites :

- l’équipe médicale doit tout mettre en œuvre pour la convaincre : elle informe le patient des raisons qui la conduisent à proposer les soins, et des conséquences auxquelles il s’expose s’il les refuse,

- en cas de refus, la décision du patient est inscrite dans son dossier médical,

- une personne mineure ou sous tutelle peut se voir imposer les soins, si l’équipe médicale convainc le titulaire de l’autorité parentale (ou le tuteur) de la nécessité des soins proposés,

- en cas d’urgence médicale (le pronostic vital est en jeu si les soins ne sont pas prodigués, le danger est immédiat, et il n’y a pas d’alternative à ces soins), l’équipe médicale peut imposer son intervention.

Maintien à domicile

Services à domicile, adaptation du logement, aides financières : des conseils concrets pour rester vivre chez soi le plus longtemps possible en toute sécurité !

Le + : Un guide pratique offert !

Le refus d’aide : une notion plus floue…

On peut la définir comme le refus d’une aide extérieure par une personne à qui on la propose, qui y a droit, et pour qui elle serait utile et adaptée.

Il peut s’agit du refus :

- d’un hébergement temporaire en établissement spécialisé (Ehpad) ou en lieu de vie alternatif (accueil familial…),

- de l’intervention d’un professionnel de l’aide à la personne (aide à domicile, auxiliaire de vie…).

Il n’y a pas de définition officielle ni de disposition légale concernant le refus d’aide. À une exception près : si le refus d’aide conduit à une non-assistance à personne en danger. Pour que ce cas de figure, rarissime dans les faits, se présente, il faut :

- que le péril soit imminent (urgence vitale),

- que les possibilités d’intervention existent et puissent être mises en œuvre sans danger.

... mais bien réelle, et pesante pour les aidants familiaux

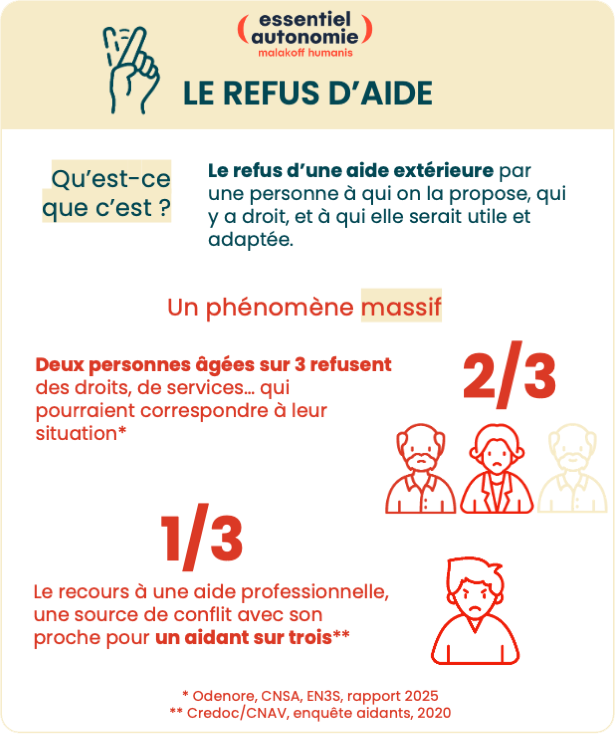

Ce refus d’aide, s’il ne met pas forcément en danger la personne âgée (à l’inverse du refus de soins), pose un vrai problème, notamment pour les proches aidants qui assument le gros de la charge de l’aide aux personnes âgées : presque un aidant sur 3 cite le recours à une aide professionnelle comme une source de conflit avec la personne aidée.

Et le refus d’aide par la personne âgée est une situation très fréquente. Dans une étude publiée en 2025 par l'Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore), les chercheuses Héléna Revil et Catherine Gucher ont estimé que dans 2 cas sur 3, des personnes âgées refusent de bénéficier de droits, de services… qui pourraient théoriquement correspondre à leur situation.

À lire aussi : Aidant-aidé : comment faciliter la relation ?

Comprendre les causes du refus d’aide et de soins

Le refus d’aide. 1) Qu’est-ce que c’est ? Le refus d’une aide extérieure par une personne à qui on la propose, qui y a droit, et à qui elle serait utile et adaptée.<br>Un phénomène massif : 1/ Deux personnes âgées sur 3 refusent des droits, des services… qui pourraient correspondre à leur situation. 2/ Le recours à une aide professionnelle est une source de conflit avec son proche pour un aidant sur trois.

2) Pourquoi refusent-ils les aides ? Des raisons « objectives » : - Je ne veux pas / C'est inutile : 28%. - Mon entourage est suffisamment disponible : 21%. - Je ne connais pas les aides : 18%. - C'est trop cher : 17%. - Je n'ai pas eu de recommandation médicale : 15%. - C'est difficile de trouver des professionnels : 4%

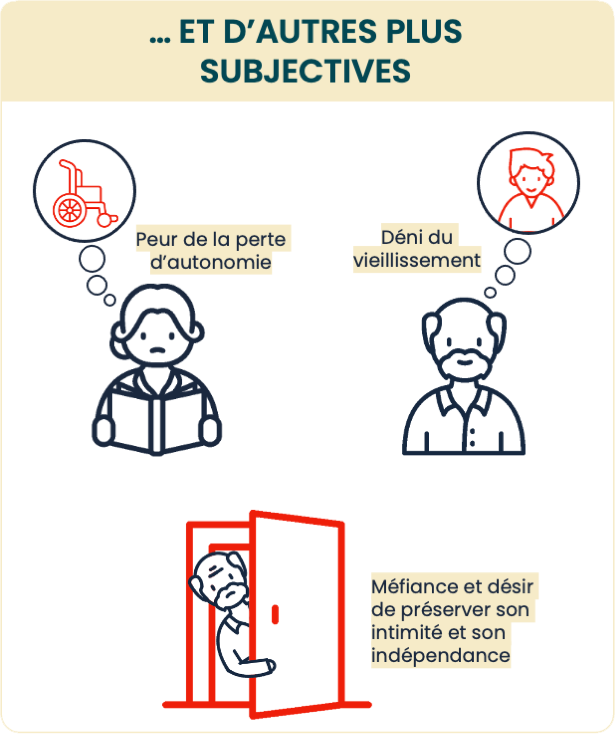

… et d’autres plus subjectives : - Peur de la perte d’autonomie. - Déni du vieillissement. - Méfiance et désir de préserver son intimité et son indépendance

C’est la première étape : avant de convaincre votre proche d’accepter une aide extérieure, il faut déjà comprendre pourquoi il la refuse. Ses raisons peuvent vous sembler très rationnelles, ou à l’inverse infondées : le fait est qu’elles existent, et qu’il faut les connaître pour pouvoir argumenter…

Prix, disponibilité, utilité… Les raisons “objectives” du refus d’aide

Parmi les principales raisons pratiques qui conduisent une personne à refuser une aide à domicile :

- un entourage familial suffisamment disponible pour le soutenir (d’après 21 % des retraités interrogés),

- une méconnaissance des aides et de leur fonctionnement (18 %),

- un prix trop élevé (17 %),

- l’absence de recommandation médicale à se faire aider (15 %),

- la difficulté à trouver des professionnels disponibles (4 %).

Mais la principale raison de ce refus reste que la personne âgée juge l’aide “inutile” (28 % des réponses). Une justification qui cache souvent des freins plus profonds…

Le déni du vieillissement

Pour une personne âgée, la perte d’autonomie est rarement un phénomène soudain. Elle peut bien sûr survenir suite à un accident, une hospitalisation… ou se révéler après la disparition d’un conjoint qui s’occupait de tout ou presque.

Mais la plupart du temps, elle est progressive : c’est simplement un effet de l’âge. Et puisque votre proche ne se considère peut-être pas comme “vieux”, il a du mal à accepter l’image que renvoie l’intervention d’un(e) professionnel(le) à ses côtés : celle d’une forme de déchéance.

La peur de la perte d’autonomie

L’autonomie, ce n’est pas seulement la capacité à réaliser les actes de la vie quotidienne tout seul. C’est aussi la liberté de les réaliser quand et comme on le souhaite.

La perte d’autonomie fait peur, parce qu’elle marque une perte d’indépendance. Or, le recours à une aide extérieure “officialise” en quelque sorte cette perte d’autonomie : si votre proche la refuse, ce peut donc être :

- pour ne pas avoir à admettre qu’il perd le contrôle de sa vie et de ses décisions,

- parce qu’il n’accepte pas “l’aveu de faiblesse” que constitue le recours à une aide extérieure pour des actes qu’il réalisait parfaitement avant.

Le manque de confiance envers les “étrangers”

Son chez soi, c’est sacré ! On y a ses habitudes, on s’y sent bien et en sécurité… et on est donc naturellement méfiant envers les “étrangers” qui y entrent. C’est vrai pour tout le monde, et encore plus pour les personnes âgées ou fragiles. Et le refus de cette “intrusion” peut s’aggraver encore lorsque les intervenants au domicile changent souvent, générant une forme de lassitude chez votre proche.

La volonté de préserver son intimité

S’il y a déjà une forme de crispation pour accepter une aide pour le ménage ou les repas, c’est évidemment démultiplié lorsqu’on touche à des actes beaucoup plus intimes : la toilette et l’hygiène en général, l’habillage…

Pudeur, atteinte à la dignité et à l’intégrité : faire appel à un proche aidant comme à un aidant professionnel est très difficile à accepter, et c’est bien compréhensible.

À lire aussi : Aidant au quotidien : six conseils pour une toilette en douceur et apaisée

Le manque d’information

Combien ça va coûter ? Comment ça va s’organiser ? Quels sont mes droits ? Le manque de repères et d’information sur les contours de l’aide à domicile, en particulier lorsque la personne âgée n’a pas d’exemple dans son cercle proche, peut aussi conduire à refuser de l’aide. Avec, souvent, le souci de ne pas être “une charge” pour sa famille en toile de fond.

Les troubles cognitifs et la dépression

Troubles neurodégénératifs comme la maladie d’Alzheimer, dépression… Ces pathologies peuvent altérer le jugement de votre proche. Ce dernier peut souffrir d’anosognosie (il ignore qu’il est malade) ou être dans le déni : partant du principe qu’il n’a pas de problème, il ne comprend pas pourquoi on lui propose de l’aide… et donc il la refuse.

Pour aller plus loin : Maladies neurodégénératives : comment faire face aux troubles du comportement, à l'agitation

Comment convaincre une personne âgée d’accepter de l’aide ?

| À faire | À ne pas faire |

| Questionner et accueillir les réticences“Qu’est-ce qui te bloque ?”“Que crains-tu ?”“Qu’est-ce qui pourrait te rassurer ?” | Imposer son point de vue et culpabiliser“On va faire comme ça et pas autrement”“Tu n’es pas en état de décider”“Moi, j’ai besoin d’être soulagé(e) de…”“Tu ne penses pas à moi” |

| Reformuler et trouver un point d’accord“Si on valide ces points, tu serais d’accord ?”“Si je suis présent(e) les premières fois que l’aide vient, tu seras tranquillisé(e) ?”“Cette idée ne te convient pas : alors je te propose de…. “ | Minimiser ou juger les propos“Tu n’es pas en état de décider”“Tu te fais des idées”“Tu réagis au quart-de-tour” |

| Adapter le projet d’aide aux besoins et aux souhaitsAccepter de commencer “petit” (quelques heures, de façon temporaire…)Commencer par des services moins “impliquants” (ménage, repas…) | Prendre des décisions dans votre coinBasées sur ce que vous avez besoin (ou envie) de déléguerAux jours et aux heures qui vous arrangent, vous ! |

| Rendre votre proche acteur du choixRencontrer les futurs intervenants ensembleValoriser son point de vue et ses critèresLui laisser le dernier mot sur le choix de l’intervenant | Lancer l’aide à domicile de but en blancEn improvisant…… et sans laisser à votre proche le temps de se préparerSans lui présenter le(la) professionnel(le) retenu(e) |

| S’appuyer sur des “médiateurs”D’autres proches (famille, amis…)Des professionnels (médecin, assistante sociale…) | Prendre vos renseignements de votre côté“X m’a dit que… Faisons-lui confiance !” |

Principe n°1 : écouter

L’aide apportée à votre proche, c’est certe un répit potentiel pour vous, aidant(e). Mais c’est avant tout un changement au bénéfice (idéalement) de votre parent âgé.

C’est donc son point de vue, et son ressenti qui doivent primer. En faisant la démarche de comprendre son refus d’aide, essayez de mettre le doigt sur :

- ce qui le dérange dans l’idée de faire appel à une aide à domicile,

- ce qui l’inquiète potentiellement,

- les limites à ne pas franchir pour le(la) futur(e) intervenant(e),

- et ce sur quoi il est prêt à faire des concessions.

Principe n°2 : positiver

Recourir à une auxiliaire de vie ou une aide à domicile, c’est vécu comme un aveu de faiblesse ? On peut aussi retourner l’argument : une aide, c’est le meilleur moyen au contraire de préserver et de prolonger l’autonomie !

Pour que votre proche en soit lui aussi convaincu, une règle à adopter : impliquez-le dans les décisions. En le laissant s’exprimer, voire décider des modalités d’intervention, du choix de la personne, etc. :

- vous facilitez son acceptation,

- vous l’engagez : c’est aussi SA décision.

Principe n°3 : ne pas brusquer

Dans les nombreux services à la personne que peut rendre un professionnel, tous ne se valent pas : quelques heures de manége, un coup de main pour les courses ou le repas, sont beaucoup plus faciles à accepter qu’une aide à la toilette ou une garde de nuit.

Commencer par une aide moins impliquante, avec peu d’heures, c’est une bonne manière d’acclimater votre proche à l’idée de se faire aider.

Répit des aidants

Droit au répit, solutions d’accueil, aides disponibles… Des clés pour vous préserver sans culpabiliser.

Le + : Un guide pratique offert !

Il persiste dans son refus : que faire ?

Vous avez essayé la diplomatie. L’approche douce. La patience. Les petits pas. Et pourtant, rien à faire : votre proche ne veut pas entendre parler d’une aide à domicile. Quelles solutions vous restent ?

Faire intervenir une figure d’autorité

Parfois, le refus d’aide trouve sa source dans un certain… esprit de contradiction. Et en tant qu’aidant, à force de vous occuper de votre proche, vous avez fini par incarner une sorte de figure paternelle… à laquelle votre proche s’oppose volontiers pour affirmer son indépendance.

Si c’est le cas, le mieux est de sortir de cette opposition frontale, et de faire intervenir une figure “neutre”, qui saura lui expliquer pourquoi l’aide est nécessaire, et ce qu’elle risque en la refusant. Dans l’idéal, cette figure a un certain poids :

À lire aussi : Proche aidant : comment échanger avec les soignants ?

Faire appel à un médiateur

Deuxième solution, un peu plus formelle : solliciter un médiateur familial pour renouer le dialogue avec votre proche. Ce tiers neutre, qui n’est pas un juge et n’a pas de décision à rendre, peut aplanir les différends, et aider chacun à assouplir sa position au fil des séances.

Pour faire appel à un médiateur familial, la Caf, l’Association pour la médiation familiale ou la Fédération nationale de la médiation familiale peuvent vous orienter.

Pour en savoir plus : Tensions au sein de la famille : à quel moment faire appel à la médiation familiale

Envisager des solutions de protection juridique

C’est un peu le dernier recours pour mettre en place les services à domicile nécessaires : la protection juridique prend différentes formes plus ou moins contraignantes (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle…) mais avec un même objectif : permettre à la famille ou à un curateur ou tuteur indépendant de prendre certaines décisions à la place d’une personne qui n’en a plus les capacités.

Chercher une autre solution d’hébergement

Malgré les discussions, les négociations, et même les solutions imposées, rien n’y fait : votre proche refuse mordicus d’être aidé(e) ? Et, de votre côté, vous ne voyez pas comment faire sans aide extérieure ?

Alors il ne reste qu’à se résoudre à lui trouver un autre lieu de vie, où il pourra être accompagné et soigné. Ce n’est pas forcément un Ehpad : d’autres types de maisons de retraite (Résidences services et Résidences autonomie) existent si votre proche n’a pas besoin de soins médicaux trop importants, de même que des solutions alternatives comme l’accueil familial, les béguinages, les villages seniors… Leur point commun : un environnement sûr, moins isolé qu’à domicile, et, souvent, des services à la carte.

À lire aussi : Entrée en maison de retraite : 10 astuces pour bien vivre ce moment